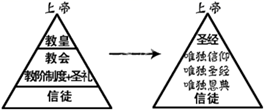

运用结构示意图是历史学习的重要方法。如图可以用来说明

A.教皇和教会失去了作用

B.新教信仰不再需要宗教仪式

C.新教信仰方式发生变化

D.无论天主教、新教,信徒地位没有变化

C

【解析】

从材料反映的由信仰教会变为信仰圣经,以及对教阶制度和宗教仪式的改革来看,通过宗教改革,新教的信仰方式发生了变化。故答案为C项。A项说法绝对,排除;新教简化了宗教仪式,并非不再需要宗教仪式,排除B项;新教教徒的信仰自主性得到增强,排除D项。

点睛:宗教改革宣扬每个人都是自己的牧师,反对罗马教皇、天主教会的特权,提倡个性解放,强调个人信仰自由,强调个人与上帝的直接沟通。宗教改革否定教皇的权威,打破了天主教会的精神枷锁,摧毁了天主教的精神独裁,使人们获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,从而具有鲜明的人文主义色彩,进一步发展和传播了人文主义。

詹姆斯·弗农在《远方的陌生人》中提到:“短短的200年中究竟发生了什么,使得无“关系”就寸步难行的熟人社会,逆转为陌生人的天堂。”造成这一变化的主要因素是

A.工业革命和启蒙运动

B.资产阶级革命改革

C.追求现代的生活方式

D.世界日益连为一体

A

【解析】

材料反映了工业革命、启蒙运动使社会关系发生了深刻的变化,即选A是符合题意的,正确;资产阶级革命改革、追求现代的生活方式均是相关因素但均非“主要”因素,选项B不符合题意,排除;选项C不符合题意,排除;世界日益连为一体和社会关系的变化无直接的关联,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

1588年8月、伊丽莎白一世亲临前线发表动员讲薛我知道我仅仅有一副女人柔弱的身体,但我有一颗国王的心、英格兰国王的心。我对西班牙或欧洲任何一位王子敢于侵犯我王国边界的行动嗤之以鼻。”本次动员后英国的军事行动

A.遭到了英国议会的否定

B.奠定了大英帝国的根基

C.说明英国已是世界帝国

D.表明英王只是国家象征

B

【解析】

依据材料中讲到的“1588年8月”和“西班牙”这些信息可知,此次战争是1588年英国打败西班牙“无敌舰队”的英西战争。此次战争西班牙失去了海上霸主的地位,为英国的崛起提供了条件,故本题选B。结合所学知识可知,在此次战争中英国全力以赴,并没有遭到英国议会的否定,故可排除A;英国成为世界帝国是在18世纪,与材料中的时间不符,故排除C;材料所显示的时间是1588年,英国还处于封建君主专制统治之下,英王不仅是国家的象征,还握有实权,故排除D。

孟德斯鸠在其1734年出版的《罗马盛衰原因论》中认为,共和时期的罗马之所以强盛,是因为当时的罗马公民享有政治权利,人人都是国家的主人翁,具有勤劳、勇武、爱国家、爱荣誉、爱自由的美德。据此可知,孟德斯鸠写作此文的目的是

A.为阐发启蒙思想寻找历史渊源

B.赞美罗马共和制度的种种优点

C.歌颂罗马公民的主人翁美德

D.研究不同政体产生的不同影响

A

【解析】

根据材料“共和时期的罗马之所以强盛,是因为当时的罗马公民享有政治权利,人人都是国家的主人翁,具有爱国家、爱荣誉、爱自由的美德”由此可知,该篇文章强调“人人都是国家的主人翁”,主旨是为阐发启蒙思想寻找历史渊源,故A正确。 孟德斯鸠强调“人人都是国家的主人翁”的主权在民的思想,该篇文章的主旨是为阐发启蒙思想寻找历史渊源,不是赞美罗马共和制度的诸多优点,故B错误。材料的主旨不是歌颂罗马公民的主人翁美德,排除C。孟德斯鸠在其出版的《罗马盛衰原因论》只研究了罗马共和制度,没有研究不同政体产生的不同影响,故D错误。

有人谈到欣赏《蒙娜丽莎》的观感曾有这样的感受,认为蒙娜丽莎“薄情冷淡而又引人动情,美丽动人而又有点不可接近”。对此理解正确的是

A.绘画所表现的是对宗教题材的“人”的歌颂

B.是激进的资产阶级人文主义政治观的反映

C.刻画了现实生活中劳动人民的少妇的美丽

D.表现了人文主义学者对艺术欣赏的新情趣

D

【详解】

据所学可知《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期达芬奇的作品,结合材料“薄情冷淡而又引人动情,美丽动人而又有点不可接近”可知,作品引人动情,美丽动人,这都体现了当时的时代精神和人格的力量,表现了人文主义学者对艺术欣赏的新情趣,D正确;据所学可知作品是对一位贵妇的描绘,A错误;据材料可知,《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期达芬奇的作品,是对一位贵妇神情的描绘,没有涉及人文主义政治观,B错误;据上分析,C错误。

本卷还有20题,登录并加入会员即可免费使用哦~

该作品由: 用户木子分享上传

可圈可点是一个信息分享及获取的平台。不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系 可圈可点 ,我们核实后将及时进行处理。